作者:主创团·猪妈妈“我觉得……”“那是你觉得。”“我看到……”“那又怎么样?”“你能不能 ……”“我不能 !”后台有家长留言说,她孩子才小学五年级,但“顶撞”成习惯。不管他们说什么,孩子总能一句话把人点

|

作者:主创团·猪妈妈 “我觉得……”“那是你觉得。” “我看到……”“那又怎么样?” “你能不能 ……”“我不能 !” 后台有家长留言说,她孩子才小学五年级,但“顶撞”成习惯。 不管他们说什么,孩子总能一句话把人点燃。 虽然许多人说,孩子“顶撞”是好事,分析有主见,但她却感受到了实实在在的“不长进 ”“不恭敬”。 “自己做错了也不认错,老是 对着干,虽然知道打多了不好,但这怎么忍得住?” 相信许多父母都有类似的忧? ,孩子稍微年夜 点,就开端 不听话了。 动不动就“怼”人,确实会让父母很焦急:这孩子另有没有救? 实在,养育孩子就跟跑步调一样,很难一次就顺顺当当,都必要反复调试。 我们只有对“堕落”有预期,才不会在系统报错时,气得跋扈 狂 地敲回车。 这时,才能清静地翻翻从前的日记,一步一步搜查 : 孩子总这么做、这么说时,有没有什么处所 是我没看到的。 这些说话 背后的“潜台词”究竟是什么?

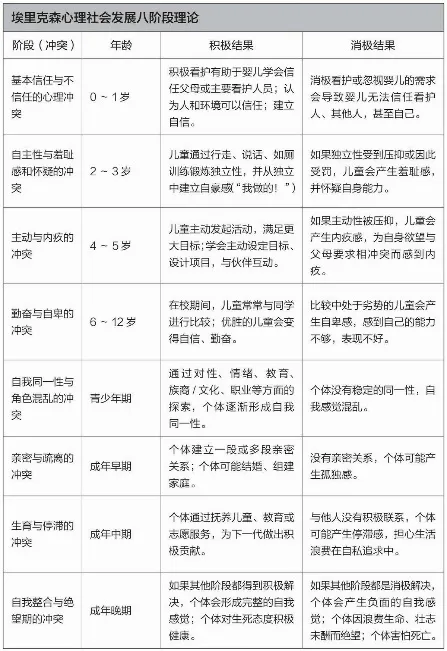

“顶撞”潜台词一:“我必要被瞥见” 之前有宝妈问我: 孩子数学不好,想给她报个数学头脑课,但她一说就是“不成 ”“不上”,应当 怎么跟她沟通? 我和这位宝妈分享了,怎么把“自己担忧 孩子数学进修 会碰到费力 ”,以及“想给孩子报班”的表情 、诉求表达清楚。 结果,这位妈妈回:“试过了,没用。” 在她看来“沟通掉 败了”。 但在我看来,假如真的都表达了,那“沟通已经完成了”。 许多父母和孩子“沟通”,认为 要达到一个目标——让孩子“听我的”。 这实在不叫“沟通”,这叫“说服”。 这种做法,表面 上很“夷易近 主”,很“讲道理”:你看,我事事都和你探讨,事事都是为你好。 但实际上,孩子内心早就憋着一股劲儿了——你从来都不听我说,你从来都没真正关心 我。 这叫孩子怎能不“顶撞”呢? 孩子必要“被瞥见”。 孩子的反叛背后,是父母自身的固执 和执着。 是总自顾自表达,很少去“好奇”他们到底在想什么。 更好的做法是如何 的呢? 是我们表达了自己的担忧 、分享了自己的经验 、所知的道理、办法 ,但同时也想听听孩子的想法,孩子的思绪。 假如他不想依照 我们说的做,他的痛苦、他的担忧 是什么……他准备怎么做? 这位宝妈后面又去和她女儿聊了。 她说,原来她之前最愤怒、最畏惧的情况基本 不建立——女儿并不是对进修 不上心,也不是不想在数学上做出努力。 只是她一上数学课就紧张,基本 跟不上老师的节奏,她怕报了班也很难有收获,白费钱不说,还会让自己更畏惧数学。 后来,她们商定 先一起多玩数学游戏,提升数感和头脑;同时在家里听一些教辅自带的录播课,等录播课听着不费劲了,再去实验报班。 你看,当我们有意识去瞥见孩子时,我们的办法 、发起才是真正适合孩子的。   潜台词二:“你老是 否认 我!” 好多家长觉得,自家孩子一问三不知,他能有什么想法,“他就想着玩”! 有次看到一位家长好气又好笑地吐槽说:“我是听他的想法呀,他一说就是:‘那妈妈我能打会儿游戏吗?’” 我们给孩子选择,但不是每个孩子都“长进 ”“自觉”。 你费心管他,他还怼你,这怎么破? 要解开这组抵牾,我们要追根溯源——看孩子这种“自立 ”的能力,到底是怎么来的? 埃里克森的“生理社会发展 阶段理论”中,把人的发展 别离 为了8个阶段。 每一个阶段,都有一个目标、任务(大概叫辩论)。 各个阶段彼此 依存、彼此 影响。后一阶段发展 任务的完成,依赖于前一阶段辩论解决 的情况。 解决 得好,就能导向积极的结果,解决 得不好,就只能走向悲不美观 的结果。(见图)  0-1岁创建信托亲密 (大概产生 怀疑疏离); 1-3岁发展 自立 性(产生 羞辱感); 3-5岁变得积极自动(觉得 压抑内疚); 5-12岁体验勤奋自大(变得自卑退缩); 12-18发展 自我认同(自我感到 混乱)…… 所以,孩子如今的统统体现,都是一点一点积攒来的。 我们倾慕“别人家”孩子自大、自动、积极、自律,但无论人家看着管没管,他们都肯定在孩子的照护、行走、说话 、自由运动、设定目标、到场互动等,这些异常 微小的一样平常运动中,赐与 了积极地支持。 假如孩子老是 “顶撞”,那也正分析他前几个阶段的自我发展 需求未被满足。 这时间,我们就不要老是 去否认 孩子的想法,担当孩子的举动—— “你懂个什么?” “说了你也不听!” “你看看别人……” “你必须按我说的做!” 而是可以先转变 我们的“解释作风 ”: 1、积极地对待孩子的举动。 2、多用赋能式沟通:“形貌举动”+“肯定动机”+“开放式提问” 比如,哪怕是怼你,你也可以说: “对妈妈说话 这么‘不客气’?看来是很有自己的想法呀,说来听听吧,看妈妈怎么帮你?” 当我们不再“习惯性否认 ”孩子,孩子对我们的“习惯性反抗”,才能一点点减弱。

潜台词三:“为什么总损害 我?” 去一位亲戚家吃酒。 席间,一个男孩儿在不美观 礼时,手肘不警惕 落到了旁边的例汤里。袖子、桌布湿了一片,异常 窘迫 。 这时,旁边的爸爸不资助递纸,也不加以抚慰 ,随口就开端 诉苦:“你这脑袋就是个摆设”“眼睛长顶上了”…… 这孩子先是横眼睛,随后就摔筷子了。 接着,这位爸爸就开端 骂骂咧咧:“你过来,老子不锤si你……我说的不是事实吗?还说不得你了!” 孩子巴望 被恭敬,哪怕是犯错的时间。 《中国青少年生理创伤调研(2022)》表现,62%的孩子,曾因父母的“无心之言”产生 长期自卑。 其中 “你真没用”“比不上别人”位列损害 性说话 前三。 美国生理学家约翰·戈特曼也说:“当父母用贬低、讽刺的说话 进击 孩子时,孩子年夜 脑会进入‘战役 模式’。” 顶撞,本质上是生理防御机制被触发——“你损害 我,我就要回击 ”。 正确地回应方式是如何 的呢? 用“不美观 察”更换“评价”;用“资助”更换“指责”。 谁没有犯错的时间? 关心 地递上一张纸巾,远比点出毛病 ,能让孩子更有气力去解决 题目。 当孩子知道,你始终是站在他一边时,那他另有顶撞的必要吗?

潜台词四:“我是在学你说话 ” 前些天,我儿子在打“植物年夜 战僵尸”,我提醒 他:“另有10分钟吃饭了噢。” 结果他回:“哎呀,你莫管我!” 我异常 吃惊!因为他很少用 这种语气对我说话 。 但我马上又觉得无比认识。我追剧时,老公喊我,我也是:“哎呀,你莫管我!” 如出一辙。 生理学家班杜拉的社会进修 理论指出:孩子80%的沟通模式,源于对父母的模拟。 若家庭中充斥下令、反问、习惯性反驳 、指责,那孩子会像镜子一样“反射”这些说话 。 许多父母明明爱孩子,但老是 顽强 怒骂,尽显“恨意”…… 那久而久之,孩子也会习得这种说话 方式,甚至成年后都很难改掉 落 。 所以,我吃饭时赶紧跟儿子说:“你方才 在学妈妈说话 吗?你说出来,妈妈才感到 到这样 回应很不合适,我们重来吧!” 于是,我俩都包管,之后要好好回应。 教诲学家简·尼尔森说:孩子的不良举动,不是缺陷 宣言,而是暗码信息。 这篇文章,就是想把有关孩子顶撞的“解码手册”给到年夜 家。 希望更多人明确,孩子“顶撞”不是BUG,而是系统更新提醒 : “我必要被瞥见。” “我想要被肯定。” “你不能 损害 我。” “我在向你进修 。” 愿每位父母都能听懂这些孩子的“话外之音”,把“顶撞”变成亲子关系的转机 。 最后,点个“在看”,祝贺 您和孩子都顺利完成此次 升级! |

2025-05-03

2025-03-05

2025-02-26

2025-03-05

2025-02-26