前言作为一个创立了30多年的老品牌,李子园甜牛奶是很多80后和90后的童年回忆,尤其是在江浙沪,每一个早餐摊上都能看到李子园的身影。不知道从什么时候起,这款江浙沪人民从小喝到大的饮品,曾狂卖14亿的甜牛奶品牌

前言作为一个创立了30多年的老品牌,李子园甜牛奶是很多80后和90后的童年回忆,尤其是在江浙沪,每一个早餐摊上都能看到李子园的身影。 不知道从什么时候起,这款江浙沪人民从小喝到大的饮品,曾狂卖14亿的甜牛奶品牌却跌落神坛,被曝出里面一滴生牛乳都没有,全是“科技和狠活”,也因此销声匿迹了很长一段时间。  直到近两年,随着江浙沪的各类话题频频霸榜热搜,这款昔日江浙沪神饮也再度翻红,只是,它还能复刻从前的辉煌吗?  创业路上披荆斩棘上世纪八十年代,家住浙江金华的李国平还不到20岁的年纪,靠着仅有的3头牛开始创业,每个月收入几百块钱,和当时普通人几十块钱的月薪相比,简直不要太滋润。  都说浙江人最会做生意,李国平自然也不例外,在他敏感的察觉到市面上出现牛奶过剩,奶价持续走低的时候,果断做出了选择放弃卖牛奶,而是和其他合伙人一起创办了生产炼乳以及相关产品的厂子。 从一开始的无人问津到后来的逐渐走入正轨,创业的每一步路都走的格外艰辛,不过好在一切努力都没有白费,李国平很快就靠着炼乳厂买了房、车,过上了小康生活。  1994年,或许是骨子里的不安于现状让李国平萌生了单飞的想法,他不甘心和其他合伙人分红,也不甘心只做一个小小炼乳厂的负责人,于是便拿着多年的积蓄创办了一家食品公司。 至于为什么把公司取名为“李子园”,是因为李国平在去上海出差的路上无意间看到一条街道上某块路牌上清晰的写着“李子园”3个大字。  他觉得这个名字妙就妙在把自己的姓氏揉了进去,寓意也很好,于是在1995年浙江李子园牛奶食品公司顺势而生,主要的业务就是销售乳制品、乳饮料等等。  彼时,如今大火的蒙牛以及光明等乳制品企业尚未成立,常温奶市场仍然处于刚刚起步的阶段,因此这种添加了果汁、白砂糖的乳饮料靠着清甜的口感和性价比快速在市场上走红。  精明如李国平,在看到自家的甜牛奶大受欢迎后并没有选择躺平,而是开始通过深度绑定“早餐店”这种消费场景,让李子园甜牛奶走出浙江金华,在江苏、浙江以及上海等省份和地区站稳脚跟。  塑料瓶装牛奶的确是当时从未见过的创新,恰恰是这一填补市场空白的举动,让李子园在2003年就突破了4个亿的利润,身为创始人的李国平无比庆幸自己当初单飞的决定,然而,好景不长。 随着蒙牛、伊利等袋装奶带着真牛乳的卖点出现在市场之后,从前火遍大江南北的李子园一夜之间被消费者抛到了脑后,甚至一度面临倒闭破产的尴尬境遇。  身边人都劝李国平,钱也赚了,名声也有了,既然这条路走不通了,倒不如卖掉品牌和厂子,至少下半辈子吃喝不愁了,可他却不这么想。 危急关头,李国平卖掉了名下的房产打算另辟蹊径,既然伊利、蒙牛主攻城市消费群体,那么李子园就可以专攻下沉市场,也就是我们所说的县城和乡镇。  乍一听感觉这个决定非常冒险,毕竟人们都觉得乡镇和县城的消费能力远不如城市,可这恰恰是李国平的精明之处,虽说乡镇和县城消费能力一般,但是成本也低,避开了乳业巨头的锋芒之后,李子园靠着两元一瓶的绝对优势再一次回到了众人视线当中。  有人说,李子园的成功,离不开李国平的果断和破釜沉舟,如果不是他坚持切换赛道,那么这款看似毫不占优势的乳产品根本不会逆袭,后来的事实也证明了这一点。  治标不治本2001年到2020年,李子园甜牛奶的年销售额从1亿摇身一变成了10亿,与此同时还在上海证券交易所成功上市,最辉煌的时候,业内将李子园称为“乳业茅台”,足见其国民度和影响力。

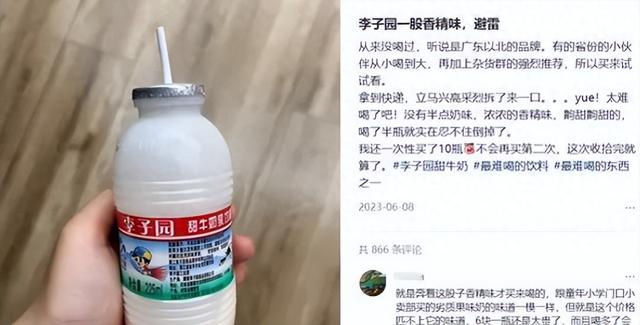

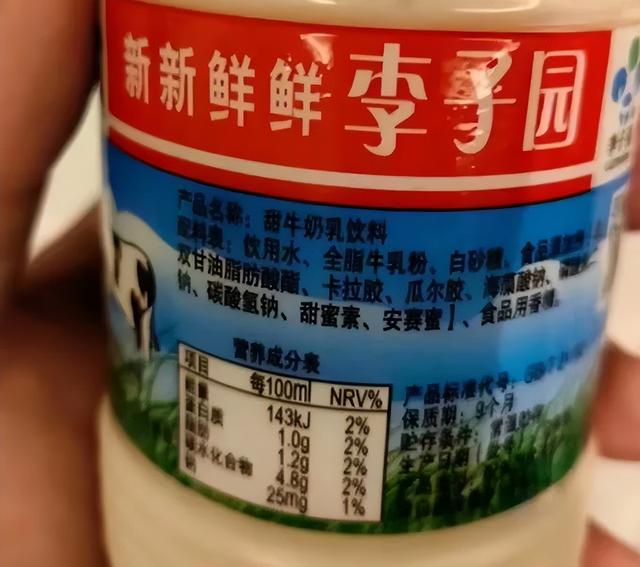

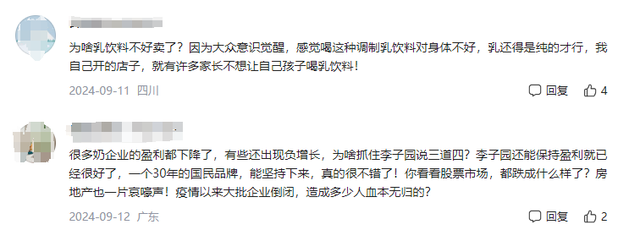

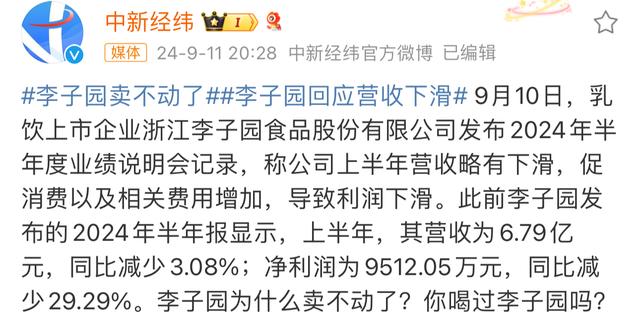

在江浙沪80后和90后的共同回忆中,印象最深刻的莫过于“青春甜不甜,喝瓶李子园”之类的宣传,各大商场,甚至地铁公交的广告位也几乎都被李子园强势占领。  2024年8月,在李子园披露的上半年财报中,不难发现甜牛奶这款产品仍然稳坐集团产品C位,并且从2021年开始,这款含乳饮料始终占据着李子园95%以上的收入。 街边夜市摊,小区、学校门口的早餐店,基本上都能看到李子园的身影,只是随着这款产品的不断爆火,最终还是被好奇的网友发现了其中的端倪,或者说,是李国平隐藏了近20年的真相。  在李子园的配料表上连一毫升的生牛乳都看不到,所谓的“新新鲜鲜李子园”充其量只能算是一款有牛奶味的饮料,配料表上满满当当都是各种添加剂和香精色素,别说小孩子了,就是成年人天天喝,也根本受不了啊。  在人们越来越重视营养健康的今天,这种纯科技和狠活的产品如何卷的过那些“无添加,零蔗糖”的优质产品呢?故因此,李子园受到前所未有的负面评论,销量止步不前,口碑也因此暴跌。  为了求生,2018年开始李子园不断推广新的产品,数量高达18种,甚至还加入了“零卡饮料”的赛道,推出无热量的电解质水和椰汁,可因为价格设定以及新品难以向品牌借势的缘故,收效甚微。  2020年,李子园果断将目标转向了电商,销售总额对比2019年足足翻了一倍,按理说这份成绩已经很不错了,可归根结底这种增加销售费用来增加品牌知名度的行为仍然是治标不治本。  写到最后对于饮料来说,创新仍然是核心竞争力之一,如果不能改善李子园产品“像糖精勾兑”以及“一股奶粉味”等问题的话,这种低质量的产品很难在消费时代脱颖而出,你们说呢? 参考资料: 市值风云 《一个大单品,红利20年!社保基金持续加仓的李子园,还能再复制第二个“甜牛奶”吗?》 行业观察《靠一款饮料横行30年,曾经的国民品牌为啥不行了?》 AI科技融媒《Z时代看不上的李子园,曾经也是90后顶流》 Foodaily《李子园:成也甜牛奶,危为甜牛奶》 |

2025-05-03

2025-03-05

2025-02-26

2025-03-05

2025-02-26