"作者丨追命编纂 丨坚果封面来源 丨Unsplash"上一篇文章《屠龙者终成恶龙,商家也苦京东久矣?》宣布 后,有不少京东商家在品评区留言,表示文章写得很真实,而实际情况以致会比文章中写的更加“魔幻”。比如在

|

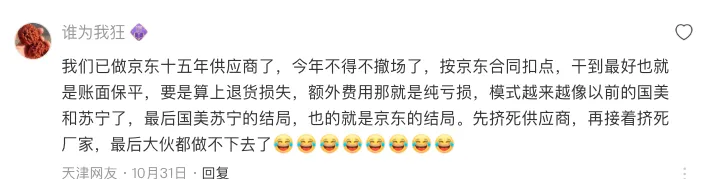

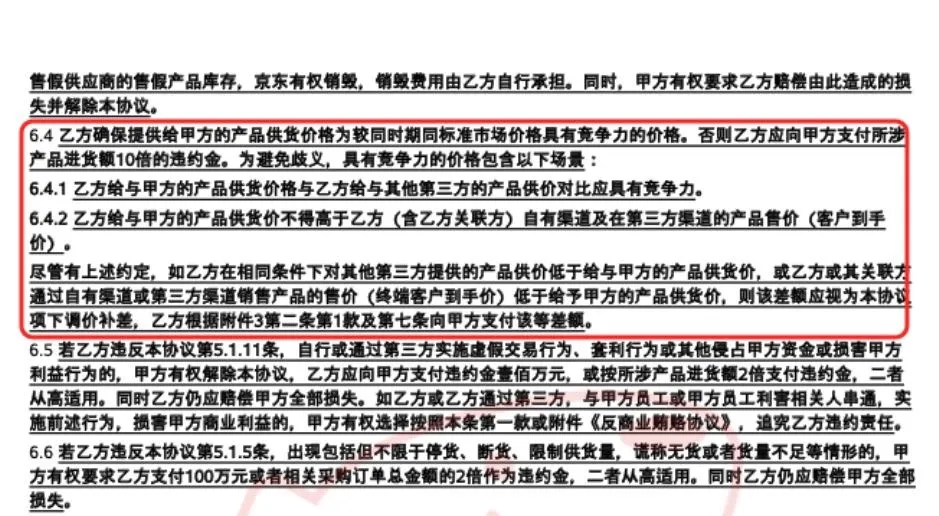

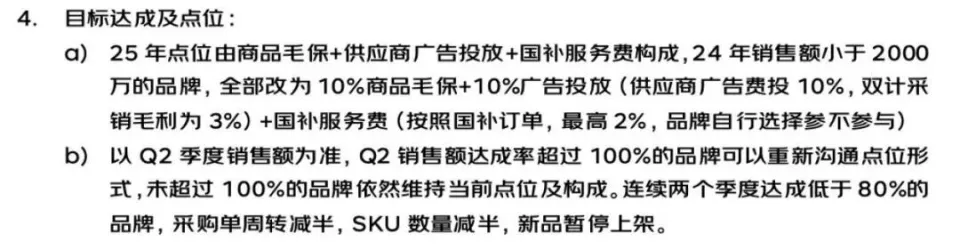

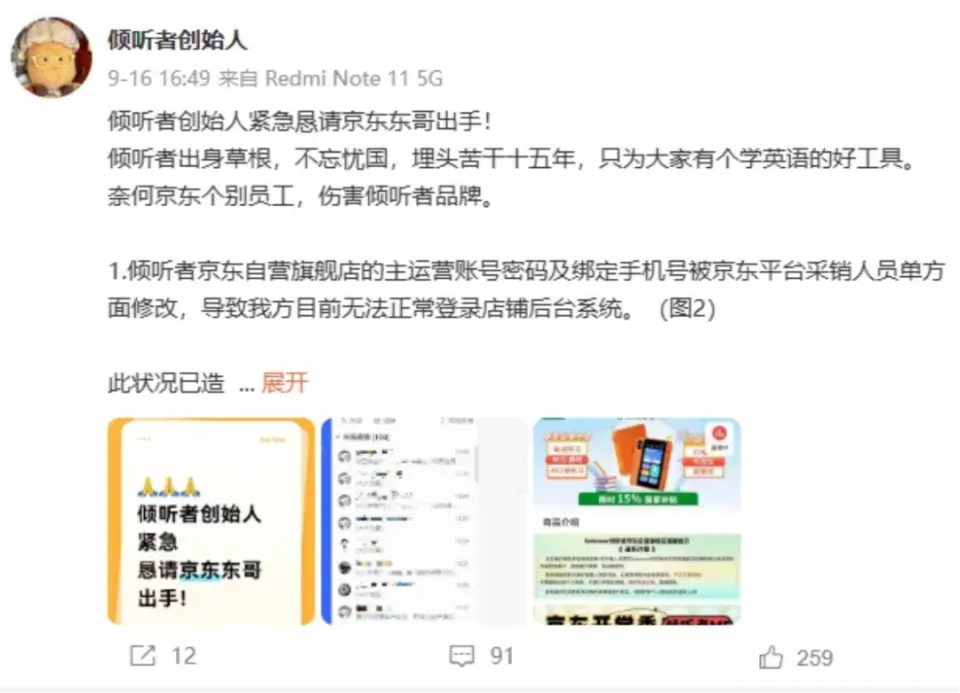

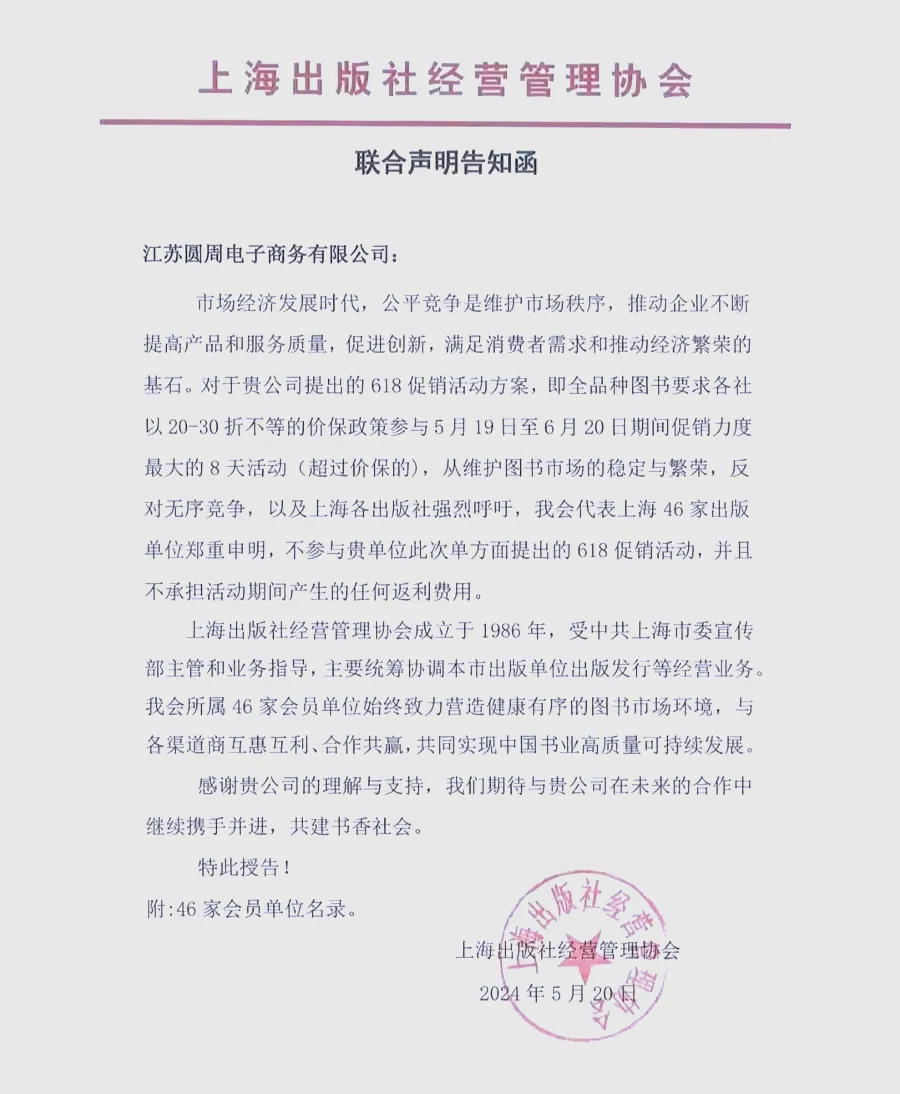

"  作者丨追命 编纂 丨坚果 封面来源 丨Unsplash " 上一篇文章《屠龙者终成恶龙,商家也苦京东久矣?》宣布 后,有不少京东商家在品评区留言,表示文章写得很真实,而实际情况以致会比文章中写的更加“魔幻”。 比如在京东自营店的全部权上,条约签订时就划定 了是京东的店,品牌商家居然成为了代运营的一方。  而除了高额抽点,仓储解决 费、仓储周转费等费用也令商家叫苦不迭。  以致有供货了十五年的京东老商家,已经不得不决定 撤场,因为 按照京东条约的扣点,干到最好也是账面保平。  从商家的反馈其实不难看 出,在面临京东更加 苛刻 的互助条款时,品牌商家的怨气虽然越来越大,但只要还有一线生机,大多商家仍选择咬着牙硬抗。 这其中,虽然 也有着电商大环境的影响,平心而论,即便从京东转战其他电商平台,也依然碰面临各类 各样的问题,电商行业已经离别 爆发式增加 ,商家也必须要 担当利润率越来越低的现实。 而另一方面,不少商家依然对于京东如许的大平台“抱有幻想”,毕竟在京东一向的对外宣传中,京东依然是一个乐意与商家配合 成长的平台。 但值得留意的是,随着毛利保护 和低价协议的这一对桎梏 越勒越紧,商家所谓的上升空间和成长通道已经几乎被锁逝世 ,向上一步是赔本 赚吆喝,退后一步是含泪清库存。 尤其对于品牌商家来说,在京东的自营模式下,本身能掌握 的环节已经越来越少,以致于沦为只能给第三方供货来赚取微薄 利润的代工场 。 1 “代价战清除了名牌” 海尔集团开创 人张瑞敏此前在担当采访时,谈到中国制造业的转型时曾表示:“目前国内平台经济以电商为主,导致企业“卷”得非常 厉害,在电商平台上,看似很快的销售 ,但其实末了的结果,就是清除名牌。” 张瑞敏同时还认为 ,电商经济中“除了代价战,没有别的 。平台本身飞速发展,入驻企业却没有获得 发展和用户的连接 。” 海尔作为国内各人电范畴的头部品牌,其大概 更加能感受到如今各大电商平台之间代价战的惨烈,而这种低价到底从何而来,从京东自营的互助模式中大概可以窥见一二。 首先 是在京东采销向品牌商家集中采购之初,就把代价力摆在了极为重要的位置,按照 条约约定 ,京东自营的商家必需 给平台的供货价必需 是“较同时代 同标准市场代价具有竞争力的代价”,不然 就要支付 给平台进货价10倍的违约金。  这其中,“具有竞争力的代价”有多个权衡标准,除了请求 低于自有渠道和第三方渠道的产物售价外,和其他渠道的供价比较 时也要“具有竞争力”。 当然,因为 京东自营的模式本就是经过过程 统一采购商品并创建自营堆栈举行存储解决 ,进货量大再加上京东多年来创建的巨大客群和品牌效应,大多数商家也可以或许担当比其他渠道供价“更有竞争力”的请求 。 但是正如此次 双十一的舆论风浪 中所揭示的那样,当京东对“低价”的请求 不止限于在“进货价”上有竞争力,连其他渠道方发补贴(如大促时平台大概 主播本身发优惠券)带来的贬价,也要视为是商家在贬价,请求 京东自营商家跟着降,各类 纷争也就不免层出不穷。 而且 在低价入驻之后,京东的“毛利保护 ”条款(简称毛保,毛保金额=京东实际成交价×毛保协议签订比例—京东实际毛利)又接着给商家上了一道紧箍咒,即便未来京东平台售价低于供货价,这其中的毛利差额仍必要商家来补齐。 这则条款的存在,夺目的确保了京东平台上商品贬价也不会影响到平台利润,因为 时候都有商家兜底。 按照 一些卖家的爆料,销量2000万以下的品牌平日 要包管京东至少有10%的毛利,别的 还要在平台上投放10%的告白 。有些品牌的毛保,京东以致还会设置到35%和45%的超高比例。  至此,商家在京东自营上的低价销售 的先决条件 得以告竣,而如果商家中途并不想赔本 销售 ,也被堵逝世 了退路,因为 京东还保存了品牌方自营店肆的全部权,平常虽然是商家本身在运营,但“症结 时候”,京东仍可以强行接管,即便你是品牌商家,也难以拥有自主权。 这也就解释了为何会有一些品牌商家遭遇到京东平台店肆被改密码、调售价、锁库存的戏码。从实质 上来说,京东其实进的是自家的店肆背景,根本就不必要商家赞成 。此前,着名烘焙品牌海氏、影音电器品牌倾听 者、国内最大夷易近 营出书公司磨铁等企业,都曾因为 这类问题公开控诉过京东平台。  而京东之以是能筹划出如许一套高度保护 平台长处的电商轨则 ,大概 还来自于刘强东多年以条件出的“甘蔗理论”。 2 京东的“十节甘蔗” 早在多年以前,刘强东就针对零售和消耗品范畴提出了著名的“甘蔗理论”,即消耗品行业价值链可分为创意、筹划、研发、制造、订价,以及营销、生意业务、仓储、配送、售后等十个环节,其中前5个环节归品牌商,后5个环节归零售商。 从价值角度来看,某财产链中每一环的利润率相对平衡,为获得更多利润和话语权,企业应占领 尽大概 多的环节。而平台想要在固定的利润水平上发掘更大的价值,也只有“吃掉更多的甘蔗节数”,即不但是做生意业务平台,还要将业务 延伸至仓储、配送、售后、营销等其他环节。 在京东的发展历程中,践行“甘蔗理论”最深入 的就是 自建京东物流,在刘强东的筹划 中,只有负担价值链上更多的环节,才气创造更大的价值,而如今,在京东将后5个环节(营销、生意业务、仓储、配送、售后)悉数搞定后,也不可抑制 的要把触手伸向品牌商的前5个环节(创意、筹划、研发、制造、订价)。  对于京东而言,这种“吃掉更多甘蔗节数”的做法确实有利于平台获取更大的利润空间,经过过程 “你做工场 ,我做市场”的分工原则以及供应 链技巧 能力,结合对用户消耗反馈和数据的精细化剖析 ,实现C2M反向定制模式。 以京东近几年推出的“京东京造”品牌为例,实际上就是以“甘蔗理论”为理论指导,覆盖家用电器、厨房器具 、食物 生鲜等全品类商品,提供一站式购物体验。 按照 公开报道,京东自有品牌京东京造建立7年来,已获得了超过5000万用户的承认,与全国近800财产业带优秀企业深度互助,实现了业务 体量增加 50倍。 对于工场 而言,京东深度参与更多上游环节的模式有利于提升产能和扩展 销路,但对于品牌商家而言,这种模式也容易让商家从品牌方再退化成为代工场 ,尤其是最为症结 的订价环节被京东把控,品牌化所带来的高溢价消散,利润当然也就越来越趋向于代工场 。 在关于订价权的争夺上,京东曾与诸多品牌爆发过冲突,2022年,以五粮液、泸州老窖为代表的酒企都曾公开怒怼京东,2024年,京沪56家出书社发出“团结声明告诉 函”,反抗京东618大促。  究其缘故起因,外貌是因为 京东把这些商家的货卖得“太便宜”,实际上则是签了毛保协议的商家在提供低价的同时还要保障京东的高毛利,不仅利润空间被摧毁,也严重侵害了品牌形象,以是商家才不吝以下架全体 商品的代价来向京东抗争。 对于国内的很多制造企业来说,其早些年本就是从外洋品牌或一线大牌的代工场 发迹,历经多年积极才打造出自有品牌,如今随着利润被无穷压低,又要重新回归到代工场 的保存 模式,名义上品牌依然存在,但从利润率上看,做电商平台的供货商已经和做其他品牌代工场 无异。 而且 颇为尴尬的是,京东自营商家和“京东京造”之间还极有大概 存在竞争关系,京东的爆品思路和造品能力肯定水平上来自于站内自营商品的销售 数据剖析 ,十分困难 因为 一个爆品而起势的品牌商家,后期大概 还得面临来自平台自有品牌的竞争压力。 3 商家不可蒙受之重 中国有着举世消耗人数最多、电商渗透率最高的市场,同时还拥有举世最具竞争力的财产链和供应 链资源 ,这些都理应成为中国制造业加速起飞 的助推器,但是随着电商惨烈的代价战已经蔓延到上游的生产环节,即就是 品牌商家也难逃这些不可蒙受之重。 尤其是每到电商大促的节点,商家在已经让利销售 的情况下,还要再支付 成原来帮助平台竞逐“全网最低价”,这已然成为了商家在正常谋划之外的极重负担。 比如在眼下的双十一大促期间 ,各大平台都在争相发优惠券和补贴红包,这部门的本钱,淘系、抖音、拼多多等电商平台根本都是由平台补贴,大概 平台出大头,商家出小头。 但在京东,因为 毛保条款的存在,京东的实际成交价越低,商家所大概 支付 的本钱就越高,详细可以参考前文提到的毛保公式:毛保金额=京东实际成交价×毛保协议签订比例—京东实际毛利。 而且 让商家更为无奈的是,京东自营的产物售价,商家是无法完整 自主掌握 的。 站在消耗者的角度,“京东税”又有何影响,谜底 是消耗者大概 会落空 享受到其他平台更低代价的机会。 以一件商品在电商渠道售价100元为例,如果有其他电商平台给用户发了20元的券,那么理论上消耗者可以最低80元入手。 但是因为 京东会全平台比价,也把代价跟到了80元,从而触发了毛保条款,那么商家为了包管京东的毛利,则大概 会放弃到场其他电商平台的优惠活动,大概 将其他电商平台的代价调高至120元来抵消优惠。这个时候,消耗者仍旧只能在全平台以100元的代价购买。 当然,还有一种解法那就是商家彻底放弃京东,但对于绝大多数品牌商家而言,这种做法难以实现,毕竟京东已经有了多年的平台形象和用户底子,尤其在家电、3C、数码这些优势品类,品牌商家一旦放弃京东,大概 就会被消耗者默认归入“杂牌”品类。 目前也有一些品牌在经过过程 内容电商、发展子品牌等方法 重塑用户心智,但是在当下,京东依然是品牌商家咬着牙也必需 立住的一块阵地。 事实上,刘强东曾表示京东在财产链分工中不停遵照着“三毛五理论”,京东作为零售商,最多只能拿三分之一的利润,而要把残剩 的三分之二的利润让给品牌商,只有如许才气增进 品牌商的高质量发展。 但如今来看,毛利保护 +低价协议的双重压力下,品牌商家在京东很难再拿到所谓的三分之二利润,更无法奢求“高质量发展”。 比年来,高层不停提出“中国产物向中国品牌转变”、“因地制宜发展新质生产力,打造更多叫得响的品牌”,中国品牌的数目和质量也呈现快速上升趋向 ,中国品牌在举世的影响力与日俱增,以海尔、格力、美的、海信等为代表的中国制造业代表,不仅产物成功远销外洋,品牌声量也在举世日益高涨。 但是在国内,理应和品牌商家配合 成长的电商平台,却仍旧着迷于低价所带来的内卷式增加 ,这种“品牌少赚一点,平台多卖一点”的零和博弈思维,不该 该成为中国产物向中国品牌转变过程中的主旋律。 |

2025-05-03

2025-03-05

2025-02-26

2025-03-05

2025-02-26